笹塚事務所の住所が変わりました!

ACTIVITY DIARY活動日記

都議会定例会文書質問

都議会レポート

GREETINGごあいさつ

ながつま昭事務所8年・渋谷区議会議員の経験を都政へ

大学時代にインターンとして、ながつま昭事務所の門をたたき、その後アルバイト、私設秘書、公設秘書として、8年間ながつまさんの政治手法を学んできました。

厚生労働大臣時代から立憲民主党結党、そして現在まで、消えた年金問題をはじめとする様々な国政・区政の問題にながつまさんとともに取り組んでまいりました。

大学院では、地域コミュニティーの形成を専門に、防災に強いまちづくりや市民協働の行政運営などについて研究し、多くの自治体を訪問して、これからの地方行政のあり方について学びました。

渋谷区議会議員としては、福祉保健委員会に所属し、高齢者政策・障がい者政策、保健政策等に取り組み、また子育て当事者として、だれもが子育てをしやすい渋谷を目指し、区政課題に取り組んでまいりました。

東京都議会議員として、これらの経験を活かし、一握りの権力を持った人たちで決めるトップダウンの政治ではなく、皆さんの小さな声に耳を傾けたボトムアップの政治、都民の皆様の暮らしと命をまもる政治の実現を目指していきます。

ながつま昭からの応援メッセージ

大学生のインターンとして、ながつま事務所に入所して8年、そして渋谷区議会議員として地域をくまなく回り、小さな声に耳を傾けてきた中田君。私の右腕の中田君なら、東京都そして渋谷区のために働ける人材です。頑張れ、中田君 !

POLICY理念・政策

まっとうな政治を渋谷から

地域の声が反映される

ボトムアップの政治を

新型コロナウイルス感染症から区民の命を守る!

新型コロナウイルス感染症から区民の命を守る!

- PCR検査体制の強化

- 中小事業者支援の拡充

- 病院や保健所、医療従事者に対する財政支援

- ワクチン接種体制の早急な整備

- 保健所の体制強化

多様性を認め合い、お互いさまに支えあう社会へ!

多様性を認め合い、お互いさまに支えあう社会へ!

- ジェンダー平等社会の推進

- ヤングケアラーの支援

- 認知症の方や家族を支えるための対策強化

- 特別養護老人ホームの増設

- 障がいのある子もない子も共に学べるインクルーシブ教育の推進

- すべての子どもが一緒に遊べるインクルーシブ公園の増設

赤ちゃんからお年寄り、性的少数者や障がいを持った方々、すべての人が住みやすい渋谷へ

安心して子どもを産むことができる渋谷に!

安心して子どもを産むことができる渋谷に!

- AYA世代がん患者の生殖機能温存補助

- 不育症治療費の支援の拡大

- 妊婦検診補助券による妊婦さんへの支援拡大

- 産後うつ対策の実施

子どもを持ちたいすべての人に支援を

誰もが子育てをしやすい環境づくりを!

誰もが子育てをしやすい環境づくりを!

- 身近で支えあえるコミュニティーの形成

- 病児・病後児保育の拡充

- 18歳までの医療費無償化

- 養育費不払い対策、裁判費用等の補助

- 少人数学級の実現

- 学校給食の無償化

不安を抱えている子育て世代によりそった渋谷へ

生まれてよかった、住んでよかった渋谷に!

生まれてよかった、住んでよかった渋谷に!

- 都立広尾病院の都立病院としての存続

- 区民が連動したまちづくりの実施

- 区内の交通の利便性向上

- 羽田新飛行ルートの都心低空飛行に反対

- 客引き行為の取締り強化

- ネズミ対策の抜本的強化

- カジノ誘致計画に反対

地域の活性化を図るとともに、安心安全で暮らしやすく、災害に強い街づくりを

持続可能な社会を目指す!

持続可能な社会を目指す!

- 住宅、都施設への再生可能エネルギーの活用

- 公園、学校の天然芝生化、環境に優しい人工芝への張り替え

- プラスチック消費の削減、循環型社会への転換

「CO2削減」「省エネ促進」「再生可能エネルギー拡大」の実効性ある政策を

行政のムダを斬り、草の根からの民主主義を!

行政のムダを斬り、草の根からの民主主義を!

- 政策に優先度をつけ、真に必要な分野への予算付け

- 小さな声に耳を傾け、その声を拾い上げるシステムの構築

- 特別区財政調整制度の見直し

- 使われていない都有地の有効活用

税金の使い道を、納税者の立場から徹底精査をし、必要な分野へ

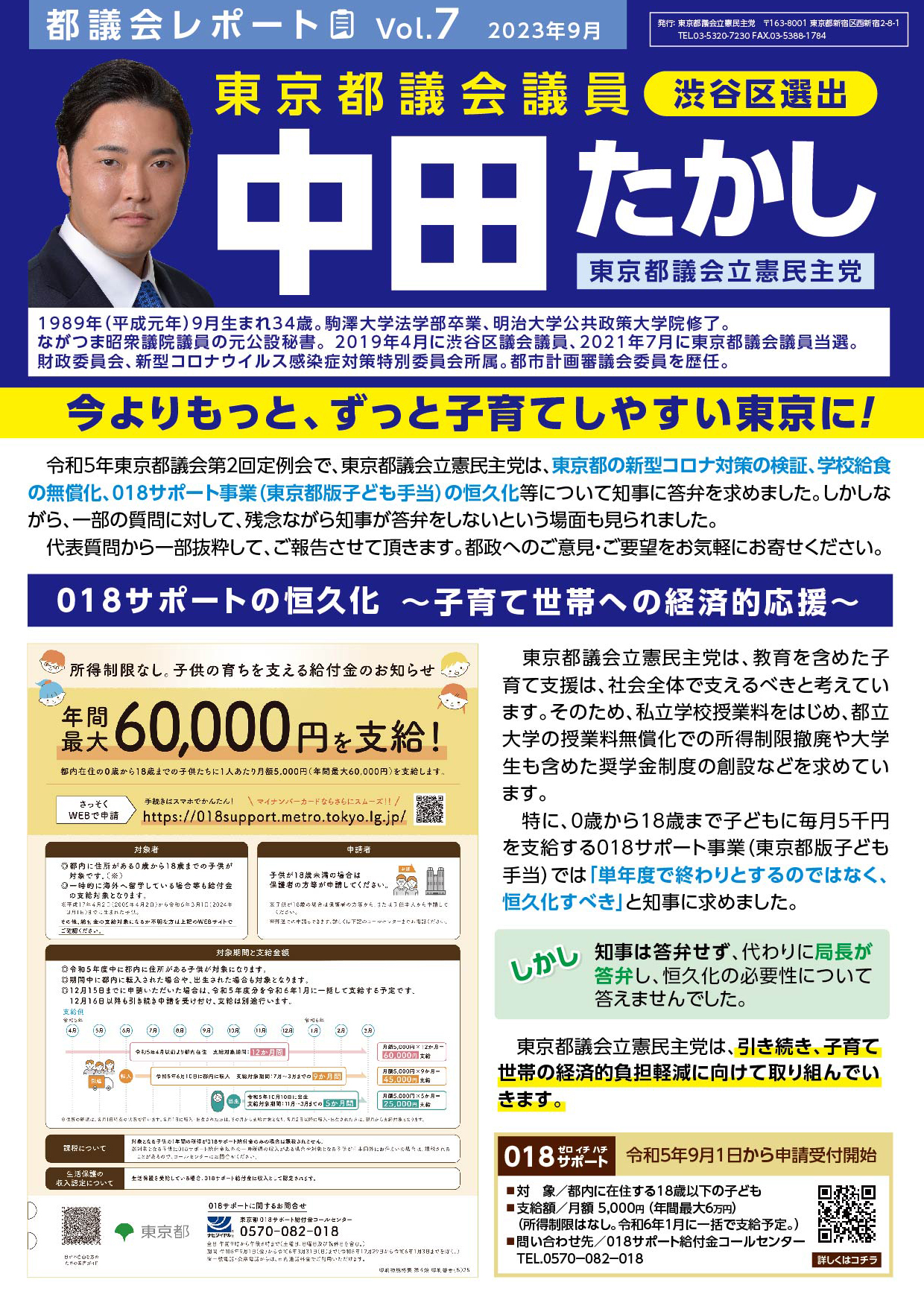

PROFILEプロフィール

| 生年月日 | 1989(平成元)年9月19日 |

|---|---|

| 自宅 | 渋谷区円山町 |

| 家族構成 | 妻 (渋谷区円山町で飲食店経営) 息子 (2018年8月生まれ) 娘 (2020年3月生まれ) |

| 趣味 | 自転車 (大学時代、東京〜福岡を往復) |

| 特技 | 料理 (夕飯は5品以上作ります!) |

| 好きな食べ物 | ラーメン、焼き肉、お寿司 |

| 学歴 | 駒澤大学法学部卒業 明治大学公共政策大学院修了 (公共政策修士) |

経歴

| 2010年8月〜ながつま昭事務所入所 |

| 2014年4月〜ながつま昭私設秘書 |

| 2016年4月〜ながつま昭公設秘書 |

| 2019年4月 渋谷区議会議員に初当選 (3340票を頂き、トップ当選) |

| 2021年7月 東京都議会議員に初当選 (22,204票を頂き、トップ当選) |

OFFICE事務所

円山町事務所

住所:〒150-0044 東京都渋谷区円山町26-7-1201TEL&FAX.03-6884-0200

電話.080-7383-8474

E:mail.takashi@nakada.info

笹塚事務所

住所:〒151-0073 渋谷区笹塚2-11-1 Y・S KOMATSUビル101FAX.03-6884-0200

2023.09.20

2023.09.20

2023.03.01

2023.03.01

2022.12.01

2022.12.01